- Empagliflozin은 과연 AMI 환자의 예후를 향상시키는가?

- STEP-HFpEF DM Trial – 비만 및 박출률보존심부전을 가진 당뇨환자에서 세마글루타이드의 효과

- 심부전 클리닉에서 정기적 환자 자가 보고 건강상태 설문지가 임상적 예후에 변화를 일으킬 수 있을까?

- 취약 동맥경화반 (Vulnerable Plaque)에 대한 예방적 스텐트 시술

- 대퇴슬와동맥병변에서 혈관내초음파 유도 또는 혈관조영술 유도에 따른 약물코팅풍선치료의 성적비교: 무작위배정 비교연구

- 협심증치료의 새로운 옵션, Coronary Sinus Reducer (CSR)

- 심근경색과 연관된 심인성 쇼크에서 미세축류 펌프 치료와 표준 치료의 비교

- Embo-ABl연구 : 심방세동 환자에서 냉각 풍선도자 절제술은 전극도자 절제술에 비해 시술 전후 무증상 뇌색전증의 빈도를 증가시키지 않았다.

- RNA Interference 기반 치료제인 zilebesiran, 조절되지 않는 고혈압 환자에서 단 1회의 피하주사로 6개월 혈압 강하 효과를 보이다.

- RNAi 치료제 개발의 성공 가능성은 더 이상 물음표(?)가 아닌 느낌표(!); RNAi 치료제 Plozasiran으로 중증 Hypertriglyceridemia 환자 치료의 길이 열렸다.

- 운동능력이 저하된 당뇨 심부전 환자에서 선택적 알도스 환원효소 억제제(AT-001)의 효과는?

- IMPROVE-HCM : 증상이 있는 비폐쇄비대심근병증환자에서 Ninerafaxstat의 효용과 안정성 평가 연구

- Anthracycline 치료 후 유발될 수 있는 심독성을 Enalapril이 예방할 수 있을까?

- 폐쇄성 수면무호흡증 및 고 심혈관 질환 위험군에서 혈압 감소를 위한 하악 전진 장치 대 지속 양압 호흡기압 요법 - 무작위 비열등성 임상 시험

심근경색과 연관된 심인성 쇼크에서 미세축류 펌프 치료와 표준 치료의 비교

Microaxial Flow Pump or Standard Care in Infarct-Related Cardiogenic Shock

연구요약

심인성 쇼크(Cardiogenic Shock)는 중증의 심혈관계 합병증으로 ST분절 상승 심근경색증(STEMI) 환자의 8-10%에서 발생 가능하다. 하지만, STEMI 후에 발생한 심인성 쇼크환자에서 미세축류 펌프(Microaxial Flow Pump)를 이용한 기계적 순환 지원의 효과는 알려지지 않았다.

DanGer Shock 연구는 국제적 다기관 무작위 배정 임상시험으로 STEMI로 인한 심인성 쇼크 환자들을 대상으로 하여 미세축류 펌프(Impella CP)와 표준 치료 또는 표준 치료만 받도록 배정했고, 1차 평가변수로 180일 시점에 모든 원인으로 인한 사망과 복합 안전성 평가변수로 중증 출혈, 사지 허혈, 용혈, 기기 고장 또는 대동맥판막 역류 악화를 평가하였다.

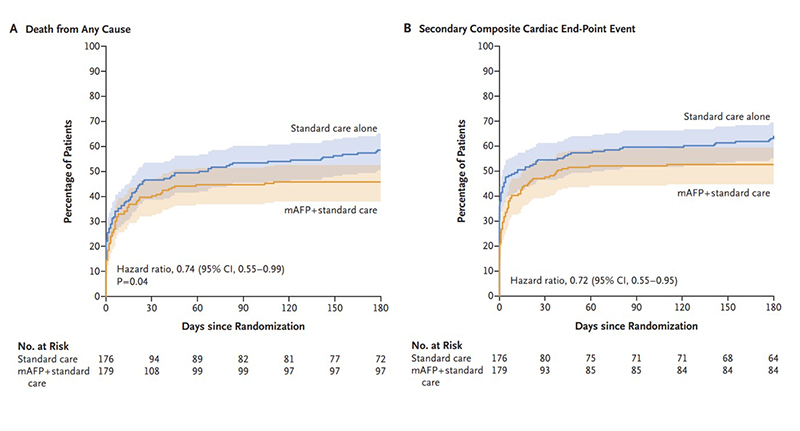

총360명의 환자가 무작위 배정되었으며, 이 중 355명이 최종 분석에 포함되었다(미세 축류 펌프 그룹 179명, 표준 치료 그룹 176명). 환자의 평균 연령은 67세였으며 79.2%가 남성이었다. 모든 원인으로 인한 사망은 미세축류 펌프 그룹 환자 179명 중 82명(45.8%)과 표준 치료 그룹 환자 176명 중 103명(58.5%)에서 발생했다(위험비, 0.74; 95% CI, 0.55~0.99; P=0.04, 그림1A). 복합 안전성 평가변수 사건은 미세축류 펌프 그룹에서 43명(24.0%), 표준 치료 그룹에서 11명(6.2%)의 환자에서 발생했다(상대 위험도, 4.74; 95% CI, 2.36~9.55, 그림1B). 미세축류 펌프 그룹에서는 75명(41.9%), 표준 치료 그룹에서는 47명(26.7%)의 환자에게 신장 대체 요법이 시행되었다(상대 위험도, 1.98; 95% CI, 1.27~3.09).

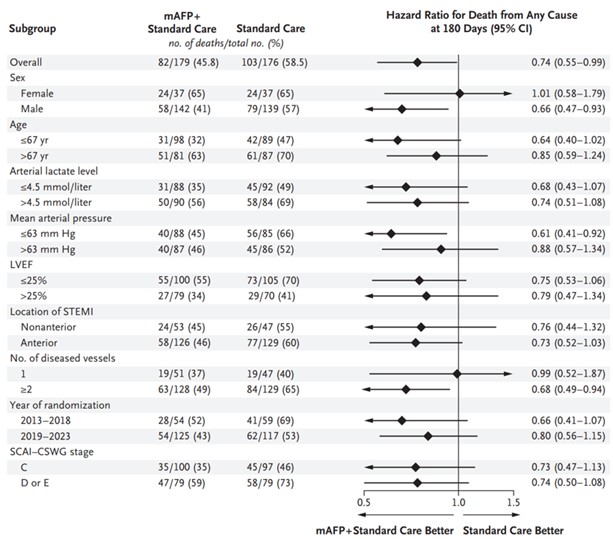

연구의 하위그룹분석에서 남자, 평균동맥압이 63mmHg이하인 경우, 및 2개이상의 혈관이 침범한 다혈관 질환을 가진 군에서 미세축류 펌프 그룹의 성적이 더 좋았다(그림2).

그림 1. 연구의 1차 평가변수 (A)와 복합 안전성 평가변수 (B)

그림 1. 연구의 1차 평가변수 (A)와 복합 안전성 평가변수 (B)

그림 2. 하위그룹 분석

그림 2. 하위그룹 분석

임상적 의의

급성심근경색증과 연관된 심인성 쇼크는 심근세포의 괴사 및 심실 기능의 장애로 인해 전신의 저관류가 특징으로, 급성심근경색증 환자의 5~10%에서 나타나며, 이중 절반 이상이 입원 기간 중에 사망하는 아주 중요한 질환이다. 경색관련 관상동맥의 신속한 재관류가 생존을 연장할 수 있는 유일한 치료법이나, 일차 경피적 관상동맥중재술이 가능함에도 불구하고 이의 사망률이 여전히 높은 수준에 있다. 이러한 환자를 치료하는 데 있어서 혈압을 안전하게 상승 및 유지하고 전신 저관류 상태를 역전시킬 수 있는 치료 전략을 선택하는 것이 중요하다.

임상의가 선택할 수 있는 치료옵션으로 대동맥내 풍선펌프 (IABP) 또는 체외막 산소화(ECMO)가 있으나, 급성심근경색증과 연관된 심인성 쇼크환자들을 대상으로 한 무작위 연구에서 IABP와 ECMO는 표준 치료에 비해 단기 사망률의 감소를 낮추지 못했다.

이번 DanGer Shock연구에서 급성심근경색증과 연관된 심인성 쇼크환자들을 무작위 배정해서 미세축류 펌프와 표준치료를 비교한 결과 미세축류 펌프를 사용한 군에서 더 좋은 임상상을 보였고, 이러한 결과는 경피적 관상동맥중재술을 치료의 초석으로 확립한 1999년 발표된 SHOCK임상시험이후 급성심근경색과 연관된 심인성 쇼크 환자에서 이점을 보여준 최초의 치료 전략이다. 하지만, 임상시험의 등록이 10년이라는 긴 시간이 걸렸고, 이번 임상연구에서는 이전의 임상연구에 비해 소생술을 받은 환자의 비율이 낮았으며, 미세축류 펌프를 사용한 군에서 중등도 및 중증 출혈과 사지 허혈 등의 합병증의 발생률이 높았다는 등의 반론이 있다.

참고문헌

1) Moller JE, et al. N Engl J Med 2024; DOI: 10.1056/NEJMoa2312572

2) Samsky MD, et al. JAMA 2021;326:1840-1850.